Die am

weitesten verbreitete Methode im Rahmen des Neugeborenen-Hörscreenings

ist die Messung transitorisch evozierter Otoakustischer Emissionen

(TEOAE). Diese Messung beruht auf der Tatsache, dass die äußeren

Haarzellen im Innenohr die Fähigkeit zu einer aktiven Eigenbewegung

besitzen. Sie sind dadurch in der Lage, selbst Schallreize auszusenden.

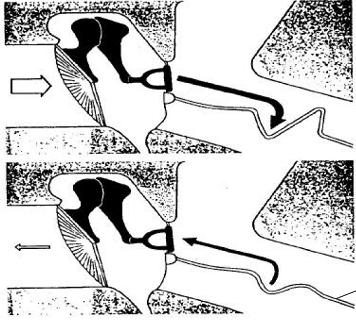

Während der mechanisch-elektrischen Schallwandlung wird durch

die aktive Eigenbewegung der Haarzellen eine „retrograde" (rückwärts

laufende) Wanderwelle in der Cochlea ausgelöst. Diese erzeugt

einen sehr leisen Schallreiz, der auf dem gleichen Weg nach außen

gelangt, auf dem der Luftschall das Innenohr erreicht. Über

ein sehr empfindliches Mikrofon kann die Schallaussendung im Gehörgang

aufgenommen werden.

Quelle: http://www.gnotometrics.de/

Die Messung

von Screening-OAE’s geschieht mit Hilfe einer speziellen

Messsonde, die mit Hilfe eines Gummistöpsels in den Gehörgang

des Säuglings eingeführt wird. Das daran angeschlossene

Screening-Gerät sendet zunächst über einen kleinen

Lautsprecher in der Messsonde definierte Schallreize aus. Über

ein ebenfalls integriertes Messmikrofon in der Sonde werden die

Schallaussendungen des Innenohres aufgenommen und im Gerät

selbst über ein Mittelungsverfahren mit Hilfe speziell entwickelter

Algorithmen ausgewertet. Die Messung dauert meist nur wenige

Sekunden.

Firma

Fischer-Zoth / MACK Medizintechnik // Lehnhardt, Praxis der Audiometrie

Lassen

sich auf den applizierten Messstimulus hin innerhalb definierter

Grenzen Schallaussendungen des Innenohres nachweisen, so kann dies

als Nachweis der Funktionsfähigkeit der äußeren

Haarzellen interpretiert werden. Dies bedeutet in den meisten Fällen,

dass das Innenohr innerhalb des sprachrelevanten Frequenzbereichs

(etwa zwischen 1 und 4 kHz) keine gravierende Funktionsstörung

aufweist, da ein isolierter Ausfall der inneren Haarzellen äußerst

selten auftritt. Lassen sich in der Testsituation keine OAE nachweisen,

so deutet dies jedoch nicht zwangsläufig auf einen Hörverlust

hin. Die Messung ist sehr störanfällig im Hinblick auf

Umgebungslärm. Zudem können auch vorübergehende

Störungen der Schallleitung, z.B. im Rahmen einer Erkältung,

die Messung negativ beeinflussen. Gerade in den ersten zwei bis

drei Lebenstagen können sich zudem noch Reste von Fruchtwasser

und Gewebe aus dem Mutterleib im Gehörgang des Säuglings

befinden, welche sich dann auch häufig negativ auf die OAE-Messungen

auswirken.

Die Messung Otoakustischer Emissionen lässt zudem keine Aussage über

die Funktion des Hörnervs und der Hörbahn zu. Um diese zu überprüfen,

können akustisch evozierte Hirnstammpotentiale (BERA

oder ABR) gemessen werden.

Otoakustische

Emissionen können auch spontan auftreten (SOAE), sie besitzen

dann jedoch keine Relevanz für die Diagnostik von Hörstörungen.